100 Jahre Walchenseekraftwerk

Zwischen Arbeitsgewand und Trachtenklischee

Von Benjamin Engel

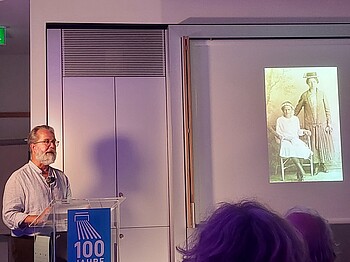

Kochel am See, 18.6.2024 - Die Idee regionaltypischer Landestrachten hat sich im Bayern des 19. Jahrhundert entwickelt. Bei einem Vortrag am Walchenseekraftwerk hinterfragt Alexander Karl Wandiger den vielfach ideologisch aufgeladenen Brauchtumsgedanken.

Mit dem bis heute funktionstüchtigen Locher der Marke Leitz, Modell 800, könnte schon der Bauinitiator des Walchenseekraftwerks Oskar von Miller hantiert haben. Das Bürohilfsmittel aus dem Jahr 1923 zählte zur Erstausstattung des Chefbüros im Verwaltungstrakts der 1924 eröffneten Anlage zur Elektrizitätserzeugung. Daher ist der schwarze Locher aus Gusseisen unter den aktuellen Mitarbeitern des Walchenseekraftwerks einzigartig.

Was haben allerdings die Tracht und dieser nach wie vor benutzte historische Gegenstand, den Theodoros Reumschüssel im Informationszentrum in Kochel am See im Juni präsentiert, miteinander gemeinsam? Ist es die traditionsverhaftete, unabänderliche Beständigkeit? Oder ist die für die Tracht ein vielfach nur behauptetes Klischee? Genau dieser Frage widmet sich an diesem Abend Alexander Karl Wandinger, der für die Trachtenfachberatung bei der Heimatpflege des Bezirks Oberbayern zuständig ist. Dafür hat ihn Reumschüssel als Unternehmenssprecher von Uniper für die Wasserkraft eingeladen. Der Vortrag ist Teil eines umfassenden Veranstaltungsprogramms zum Jahrhundertjubiläum, zu dem etwa die Open-Air-Konzerte im Juli mit Pippo Pollina, Pam Pam Ida, Brustmanns Lust oder Wiener Blond zählen.

Äußerlich wirkt Wandinger mit seinem akkurat zurechtgestutzten weißen Vollbart und dem gestreiften Trachtenhemd selbst wie ein Paradebayer – und sagt trotzdem direkt zu Vortragsbeginn für überzeugte Traditionalisten sicher schwer zu Ertragendes. „Die echte Tracht gibt es genauso wenig wie echte Bayern“, so der Experte. Letzten Endes sei jedes Gewand nur Mode der jeweiligen Zeit. So habe sich auch die Tracht laufend verändert.

Die Empire-Mode um 1800 prägte auch den Kleidungsstil auf dem Land

Die Tracht als Ausdruck unverfälschten Landlebens war am beginnenden 19. Jahrhundert vor allem ein Konstrukt der städtischen Bevölkerung. Mit spätestens jeder neuen Generation änderte sich jedoch laut Wandinger auch die Mode auf dem Land. Beispielhaft dafür war etwa die extra hoch angesetzte Taille der Empire-Kleider um 1800, die sich auch im ländlichen Raum verbreitete. Das zeigt Wandinger anhand der Abbildung einer Frau aus Holzkirchen im Raum Miesbach mit hoch geschnittener Taille unter dem Mieder. Ebenso wanderte bei Männern der Hosenbund unter die Brust. „Modische Veränderungen galten schon damaligen Kritikern als Zeichen des Werteverfalls der Bevölkerung“, so Wandinger.

Als aus dem Kurfürstentum Bayern im Jahr 1806 ein Königreich wurde, ließ dessen erster Monarch Max I. Joseph ganz bewusst die Vorstellung regionaltypischer Landestrachten fördern. Damit sollte das Nationalbewusstsein gefördert werden. „Tracht erfährt eine ideologische Aufladung“, sagt Wandinger. Das zeigt sich etwa am im 19. Jahrhundert entstandenen fiktiven Typus des kerngesunden Berglers in kurzer Lederhose als vermeintlich natürliches Original.

Der Schmied von Kochel in kurzer Lederhose steht für den wackeren Oberlandler. Zeittypisch ist dieses Bild nicht.Daran orientiert sich etwa die Figur des sogenannten Schmied von Kochel als Urbild des wackeren Oberlandlers, der Anfang des 18. Jahrhunderts gegen die Besatzungsmacht Österreich kämpfte und in der sogenannten Sendlinger Mordweihnacht umgekommen sein soll. Ein Standbild in Kochel am See inszeniert den Schmied denn auch mit kurzer Lederhose, Vollbart und genau geschnittenem Haar. Nur dass das laut Wandinger der Mode um 1705 überhaupt nicht entspricht. Denn zu dieser Zeit trugen die Männer statt kurzer Lederhose Kniebundhose, keinen Vollbart und schulterlanges Haar.

Trachtenpflege seit 1883

Nichts ist eben so sehr im Wandel wie die Mode und der Musikgeschmack, wie Wandinger sagt. Und das gilt insbesondere für die Tracht. In Bayern begann eine institutionalisierte Trachtenpflege 1883. In diesem Jahr gründete der Lehrer Josef Vogel in Bayrischzell den ersten Trachtenverein. In derartigen Zusammenschlüssen haben sich zu Beginn der Bewegung allerdings laut Wandinger zunächst in erster Linie Handwerker, Arbeiter und Angehörige der Dienstbotenschicht verbunden. Also Bevölkerungsgruppen, die infolge der Industrialisierung ihre Heimaten verlassen und sich anderswo eine neue Existenz aufbauen mussten. So stand die Trachtenbewegung mit ihren vielen organisierten Mitgliedern aus der sozialdemokratisch orientierten Arbeiterschicht um 1900 quer zu kirchlich-konservativen Wertvorstellungen. In Kirchenkreisen galten die Trachtenvereinsmitglieder mit ihrem eigenartigen Kleidungsverhalten, dem Alkoholkonsum und der öffentlich gezeigten guten Laune als revolutionär, so Wandinger. Obendrein, weil viele am Sonntag lieber aufs Gaufest gingen als den Gottesdienst zu besuchen. „Heute würden wir mit dem Wort revolutionär nie einen Trachtenverein so wie damals verbinden.“

Den militaristischen Traditionen der wilhelminischen Reichsepoche folgen bis heute die in Reihen geordneten Umzüge von Trachtlerinnen und Trachtlern hinter der Fahne mit Marschmusik oder etwa die ursprünglich aus dem Kriegsumfeld stammende Feldmesse. Vor allem auch in der Nazi-Diktatur wurde das mit vermeintlich altehrwürdigen Volks- und Brauchtumswerten aufgeladene Trachtenwesen propagandistisch vereinnahmt und ideologisiert.

Doch zurück zum Gewand. Gerade am Alpenrand überlagerten sich heutzutage laut Wandinger verschiedene Ebenen. Es gebe die Menschen, die privat und ohne Anlass Tracht trügen. Darüber hinaus existiere etwa die in Vereinen organisierte Trachtenpflege. Einst war das Dirndl ein Arbeitskleid mit engem Oberteil und angesetztem Rock, Bluse und Schürze. Und in ganz Deutschland verbreitet, so Wandinger. Die erste richtige Dirndlmode sei um 1910/1915 in Bayern entstanden. Die Regel für Ungebundene, die Dirndlschleife links zu binden, ist für Wandinger frei erfunden

Aufs Oktoberfest gingen die Männer bis in die 1960er- und 1970er-Jahre allerdings im normalen Anzug. Dass zumindest auf Unverständnis stoße, wer aktuell ohne trachtiges Outfit auf die Wiesn gehe, sei neueren Datums, so Wandinger. Frei erfunden seien etwa die Regeln zum Binden der Schürze, etwa das eine rechtsgebundene Schleife anzeige, dass die Trägerin in fester Partnerschaft sei oder noch zu haben sei, wenn diese linksgebunden sei. Andererseits seien solche Entwicklungen erklärbar, so Wandinger. „Einheitliche Regeln festigen das Gruppengefühl“, so der Experte. „Es braucht für alles eine gute Geschichte.“

So wie für den seit den 1920er-Jahren verwendeten Locher aus dem Walchenseekraftwerk. Dessen simple und einfache Handhabung und Funktionstüchtigkeit dank robustem Materials verbindet Reumschüssel mit dem Walchenseekraftwerk, das immer noch mit der hundert Jahre alten Ausstattung funktioniere. Ein Symbol für Nachhaltigkeit, wie der Uniper-Sprecher findet. Nur dass dieser Abend zur Tracht lehrt, vermeintliche Gewissheiten auch einmal zu hinterfragen und nicht für unveränderbar zu halten.

Fotos: Benjamin Engel