Buchtipp Oberland.de

„Triebwasser“ – ein historischer Roman über das Walchenseekraftwerk

Von Gabriele Rüth

Kochel am See, 10.12.2024 - November 1918: Der Erste Weltkrieg ist gerade zu Ende gegangen, da beginnen am Walchensee die Bauarbeiten für eines der bis dahin größten Elektrizitätswerke der Welt. Am 26. Januar 1924 wurde dieser Meilenstein der Ingenieurskunst offiziell in Betrieb genommen. Der historische Roman „Triebwasser“ anlässlich des 100. Geburtstags des Walchenseekraftwerks erzählt davon. In kraftvoller, authentischer Sprache erzählt die Autorin Sandra Altmann von der Entstehungszeit des Technik-Wunderwerks Walchenseekraftwerk, und von einer kleinen Dorfgemeinschaft, die der Streit um den Einzug der Moderne in den Untergang treibt.

Denn auch vor dem kleinen Ort Desselgrub macht der technische Fortschritt nicht halt. Seine Bewohner stehen den Neuerungen feindlich gegenüber, bis die Ersten begreifen, dass sich mit Oskar von Millers gewagtem Projekt gutes Geld verdienen lässt. Nicht nur der Fischer Hartl Lauber steht mit einem Mal zwischen den Fronten und muss einsehen, dass sich sein Freund Veit und auch seine Nachbarin Irmi längst der neuen Zeit verschrieben haben. Der Konflikt im Dorf spitzt sich immer weiter zu – bis eines Tages Gusti, die Frau des Fischers, spurlos verschwindet und alles auf eine große Katastrophe zuläuft.

Sandra Altmann wurde 1978 in Landshut geboren und studierte in Regensburg Germanistik und Latinistik. Nach dem Referendariat arbeitete sie erst in Murnau am Staffelsee und nun in Marquartstein als Lehrerin. Sandra Altmann ist mit ihrer Familie in den oberbayerischen Bergen zu Hause. 2023 erschien im Volk Verlag auch ihr Roman „Talsommer“.

Realer Hintergrund

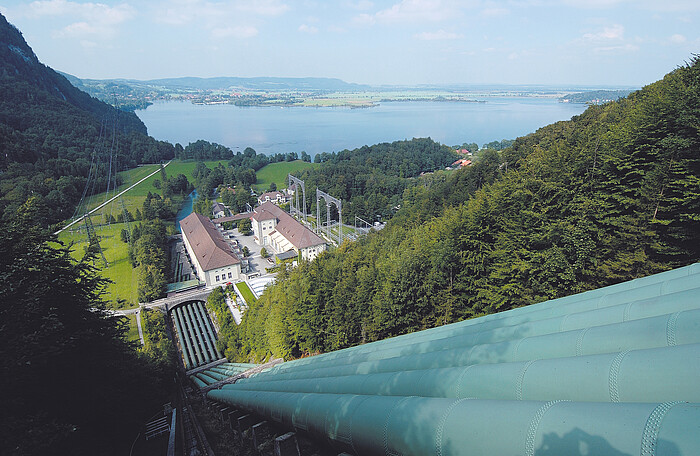

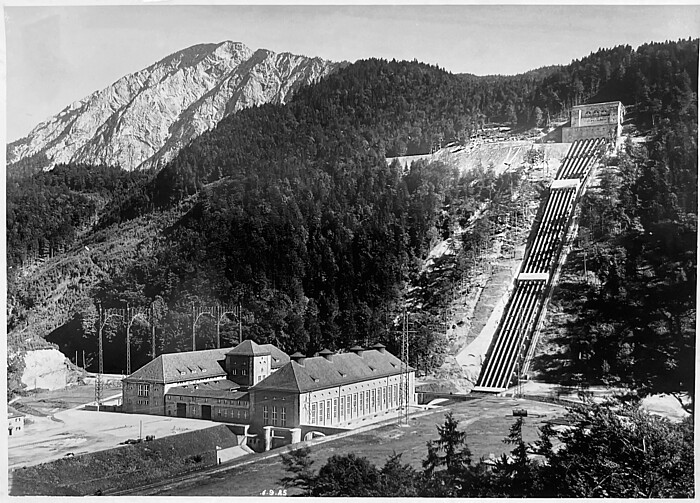

Über 2.000 Arbeiter und Ingenieure fanden Brot und Arbeit. In dem sehr dünn besiedelten Gebiet – Kochel hatte damals nur rund 1.600 Einwohner – gab es zunächst so gut wie keine Straßen oder Wohnungen für die Beschäftigten. Unter unvorstellbaren Mühen mussten die Arbeiter schwerste Bauteile wie Rohre, Turbinen und Generatoren herbeischaffen. Im Winter war das Baumaterial teilweise nur mit Schlitten zu befördern. Schwere Teile für die acht Maschinensätze kamen per Bahn nach Kochel. Über ein eigens verlegtes Gleis wurden sie zu einer Hafenanlage am Ufer gebracht. Von dort aus ging es per Schiff weiter zur Baustelle. Insgesamt wurden 40.000 Kubikmeter Fels und lockeres Material, zum Teil mit Pickel und Schaufel bewegt. Durch die französische Besetzung des Ruhrgebiets und einem Streik im Herstellerwerk verzögerte sich auch die Montage der sechs rund 400 Meter langen Druckrohre. Sie wurden in Abschnitten von acht Meter Länge geliefert und erst vor Ort vernietet.

Als Anfang 1924 alles fertig war und das Kraftwerk in Betrieb ging, gab es wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation keine Feier. Erst Anfang August 1925 trugen sich der damalige Reichspräsident von Hindenburg und der bayerische Ministerpräsident Dr. Held anlässlich der offiziellen Feier ins Gästebuch ein. Das Kraftwerk ist heute das älteste und leistungsstärkste und eines der größten Speicherkraftwerke Deutschlands. Das Hochdruck-Speicherkraftwerk hat eine Leistung von 124 Megawatt (MW) und eine durchschnittliche Jahreserzeugung von 300 Millionen Kilowattstunden (kWh) – das entspricht ungefähr dem Jahresverbrauch von 100.000 Haushalten. Seit 100 Jahren leistet es einen unverzichtbaren Beitrag zur Deckung des Strombedarfs und liefert sicheren und sauberen Strom für Bayern und die Deutsche Bahn.

(Volk Verlag, 176 Seiten, ISBN 978-3-86222-503-3, 22 Euro)

Online bestellbar unter www.volkverlag.de/shop/triebwasser/

Fotos: Uniper, Volk Verlag